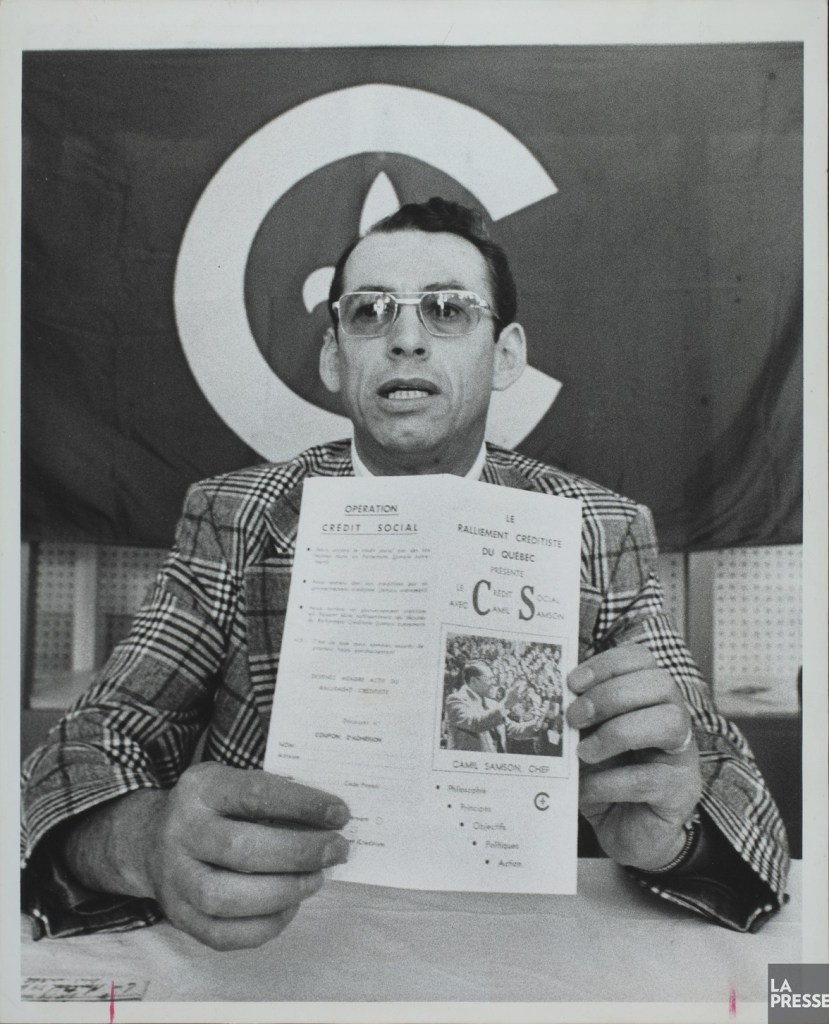

Comme je l’ai déjà écrit, il y a eu de véritables « lanceurs d’alerte » par le passé. Ceux-ci ont tenté de nous prévenir depuis fort longtemps déjà de ce qui nous attendait dans le futur. On peut penser aux dénonciateurs contemporains tels que William Guy Carr (1895-1959), René Bergeron (1904-1971), Dr Richard Day (1905-1989), Manning Johnson (1908-1959), Richard Wurmbrand (1909-2001), Jean-Paul Regimbal (1931-1988), George W. Hunt (1938-2013), Youri Bezmenov (1939-1993) et Serge Monast (1945-1996). Mais on peut reculer encore plus loin dans le passé avec le représentant républicain Louis Thomas McFadden (1876-1936) qui dénonçait la mise en place du gouvernement mondial par l’intermédiaire,— entre autres —, de la Société fabienne ; et l’écrivain Juan Donoso Cortés (1837-1851) qui avertissait que les technologies préparaient la voie à un tyran gigantesque, colossal, universel, immense. Aujourd’hui j’ai envie de vous parler de l’homme politique québécois, Camil Samson (3 janvier 1935 – 18 décembre 2012). Celui-ci fut député à l’Assemblée nationale du Québec et chef du Ralliement créditiste du Québec et d’autres partis politiques. C’est en revoyant la vidéo ci-dessous que me vint l’idée de publier un article à son sujet. Faisons donc œuvre de mémoire ! Camil Samson déclarait lors de ce discours enflammé en 1970 :

« Si on laisse aller cela comme ça, si ça continue comme ça, non seulement on va venir au monde sur la finance, à l’école sur la finance, se faire instruire sur la finance, se marier sur la finance, s’acheter une maison sur la finance, mais vous rencontrerez des entrepreneurs de pompe funèbre qui vous verront à l’heure où vous serez prêt de mourir et qui diront « Mon vieux, meurs tout suite puis paye plus tard ». Plus on s’endette… Et nous autres dans notre foyer, dans nos foyers à nous autres, eh bien qu’est-ce qui arrive quand on s’endette de jour en jour ? Quand on s’endette de jour en jour, puis qu’on n’a pas suffisamment de revenu, on s’en va en faillite ou bien chez la “Loi Lacombe”. Or le gouvernement lui, il ne peut pas aller chez la Loi Lacombe parce que la Loi Lacombe, c’est lui qui l’a faite. Mais la faillite, il y va comme les autres par exemple, et c’est là qu’on s’en va actuellement.

« Or mesdames, messieurs, nous ne pouvons nous permettre de laisser aller plus loin cet état de choses parce que nous autres qui payons ces taxes, nous autres qui devons travailler d’arrache-pied afin de gagner notre vie et qui sommes obligés de donner de 25 à 30 et 35 % de notre revenu en impôt direct ou en taxe de toutes sortes. Eh bien mesdames, messieurs, même si on a enduré depuis longtemps, même si on est patients, nous n’avons pas le droit de laisser à nos enfants un héritage de la sorte. Mes chers amis, nous n’avons pas le droit de laisser à nos jeunes qui sortiront des écoles, des cégeps ou des universités un héritage de taxe et d’endettement tel que nous le connaissons actuellement. C’est notre responsabilité de voir à ce que ça finisse une fois pour toutes et que nous donnions à nos jeunes un héritage qui leur permettra de mieux vivre que nous autres et de mieux vivre que nos ancêtres dans notre province de Québec. »

Je ne place pas Camil Samson au même niveau que les lanceurs d’alerte les plus importants. Par contre, celui-ci semblait être conscient des problèmes de l’endettement à outrance occasionnés par un système de la haute finance entièrement biaisé et corrompu. En ce sens, il prônait la théorie de réforme monétaire du crédit social qui est une philosophie distributive d’économie politique développée dans les années 1920 et 1930 par Clifford H. Douglas. Celui-ci attribuait les crises économiques aux écarts entre le coût des biens et la rémunération des travailleurs qui les produisaient. Pour lutter contre ce qu’il considérait comme une insuffisance chronique de pouvoir d’achat, Douglas préconisait une intervention de l’État sous la forme de l’émission de monnaie sans dette directement aux consommateurs ou aux producteurs (s’ils vendaient leurs produits à perte) afin de corriger ces écarts. La théorie du crédit social de Douglas a été contestée et rejetée par la plupart des économistes et des banquiers.

Né le 3 janvier 1935 à Shawinigan, Camil Samson fut président de la Jeunesse créditiste du Canada en 1963 et 1964, l’aile jeunesse du Ralliement créditiste, un parti politique qui présentait des candidats aux élections fédérales et promouvait les théories du crédit social comme réforme monétaire. Il devint par la suite secrétaire et vice-président du parti. Il ne fut pas élu candidat du parti dans la circonscription de Timiskaming (Ontario) lors des élections fédérales de 1963, ni dans celle de Pontiac-Témiscamingue (Québec) lors des élections fédérales de 1965. Aux élections provinciales de 1966 au Québec, il fut le candidat malheureux du Ralliement national (parti séparatiste québécois) dans la circonscription de Témiscamingue. Il fut président de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda en 1969. Il a fondé le Ralliement créditiste du Québec et en a été nommé président le 24 janvier 1970. Ce parti était l’équivalent provincial du Ralliement créditiste du Canada, fondé pour promouvoir les politiques de crédit social au niveau provincial au Québec.

De 1981 à 1984, après une carrière politique bien remplie, il travailla comme annonceur radio pour la station CKCV, et à Québec pour CHRC de 1984 à 1993. Il participa également à plusieurs émissions télévisées sur le réseau Télévision Quatre-Saisons de 1989 à 1991. Pendant de nombreuses années dans les années 1980, il fera des publicités télévisées pour une chaîne de magasins de vêtements de la région de Québec, les Vêtements St-Lawrence. Il est décédé le 18 décembre 2012 à Québec. Le chroniqueur Benoît Aubin écrivait le lendemain : « La mort de Camil Samson nous enseigne que, dans une culture, tout passe, rien ne reste, tout se transforme et que, quoi qu’on fasse, un jour, le dernier témoin d’une époque donnée trépasse et cette époque devient alors révolue, perdue pour toujours… » [Journal de Montréal]

Je profite de l’occasion pour vous partager ci-dessous un article du Bulletin d’histoire politique, écrit par le professeur Frédéric Boily, Ph.D., intitulé “Le Ralliement créditiste de Camil Samson et la tentation de la troisième voie”. Cet article fut publié dans le volume 22, numéro 2, hiver 2014. ◾

« La mort de Camil Samson nous rappelle que nous sommes en train de perdre complètement nos derniers liens avec le vrai Québec. » — Benoît Aubin (19 décembre 2012)

➽ « Le Ralliement créditiste de Camil Samson et la tentation de la troisième voie », par Frédéric Boily, Ph.D.

➦ Bulletin d’histoire politique. Volume 22, numéro 2, hiver 2014

Quelques jours avant la fin de l’année 2012, nous avons appris la disparition de l’ancien chef du Ralliement créditiste, Camil Samson. Ceux qui l’ont côtoyé ont bien entendu évoqué le « style Samson », celui du politicien de la « vieille école » qui, habile tribun, enflammait son auditoire par sa verve colorée et autres images évocatrices à la limite du burlesque qui ont fait le délice des humoristes. La première ministre Pauline Marois a quant à elle parlé d’un « homme politique incomparable ». Incarnation d’une époque révolue, les politiciens de ce style ont bel et bien disparu et c’est pourquoi certains ont alors dit « qu’une page d’histoire du Québec et du folklore » avait été tournée.

À première vue, le Ralliement créditiste que Samson a dirigé à partir de 1970 a peu pesé sur la dynamique d’ensemble de la vie politique québécoise. Pourtant, un regard plus attentif à l’ensemble du phénomène montre que la mouvance créditiste a été partie prenante de la politique provinciale et fédérale pendant une quarantaine d’années. En effet, les partisans de cette idéologie ont fait sentir leur présence dès les années 1930 avec la Ligue du crédit social (1936), l’Union des électeurs (1939) et surtout avec les résultats électoraux de Réal Caouette obtenus au tournant des années 1960 lorsque prévalait un contexte d’instabilité politique. En 1962, la députation de 26 élus du Québec (30 au total au Canada) permettait aux créditistes de détenir la balance du pouvoir à la Chambre des communes.

À ce titre, le créditisme a fait pleinement partie de la tradition politique du Québec et c’est pourquoi il est possible, comme nous le verrons dans la troisième section de l’article, de réinsérer l’aventure du Ralliement créditiste, qui s’est aussi appelé Parti créditiste, en 1973 et Parti démocrate créditiste en 1980, à l’intérieur de ce qu’on peut appeler la tentation « ni-niste » et protestataire québécoise. Cette tentation consiste, pour une formation politique, à se présenter comme un parti qui, bien campé sur le centre, n’est ni de droite ni de gauche et qui, face aux questions constitutionnelles, dénonce à la fois le “fédéralisme inconditionnel” et le “souverainisme buté”. Nous verrons pourtant que cette position du “vivre au centre ou crever aux extrêmes”, pour reprendre le titre d’un document créditiste, se révélait inconfortable parce que le parti avançait un ensemble plutôt hétéroclite d’idées associées au conservatisme, au créditisme et au populisme (première section). Voilà qui n’était certainement pas étranger aux insuccès électoraux du parti (deuxième section) ou à son « infortune politique », pour reprendre l’expression d’un historien qui désignait ainsi les médiocres résultats électoraux des partis de droite après les années 1960.

Populisme, créditisme et conservatisme

Le premier élément à relever à propos du Ralliement créditiste concerne la construction de l’image du chef, laquelle empruntait au style populiste, plus précisément à ce qu’on peut appeler le populisme protestataire. Le populisme peut en effet se présenter selon deux grandes formes. La première est celle du populisme protestataire qui propose un discours dénonçant, non sans virulence, les élites en place. Ces dernières sont alors accusées de contrôler un système fonctionnant à leur seul profit au détriment de celui du peuple. Les populistes affirment que le peuple n’est pas convenablement représenté, que les élites agissent seulement pour leurs « petits copains ». Tout en dénonçant la confiscation du patrimoine national, les populistes protestataires ne cherchent donc pas à renverser la démocratie parlementaire, les populistes prétendant au contraire mieux représenter le peuple. La deuxième forme, celle du populisme identitaire, ne se contente pas de dénoncer les élites puisque dans cette variante (parfois appelé national-populisme), on fustige les « autres », une catégorie aux frontières floues comprenant les immigrants, les Arabes, les musulmans, les Juifs, etc. Les « autres » se voient accusés de corrompre, au plan identitaire, le peuple. Cette forme de populisme a émergé avec force à partir des années 1980 avec la montée du Front national, en France.

Si le populisme identitaire qui dénonce l’immigration et ses effets néfastes se révélait absent des documents créditistes, le parti de Camil Samson ne naviguant pas dans les eaux de la dénonciation des flux migratoires, par contre, celle de la protestation était bien présente. En effet, le chef créditiste se dépeignait sans difficulté comme un homme du peuple aux origines modestes, comme on pouvait le lire dans un petit livre hagiographique, “Camil Samson et le défi créditiste”. Édité par le parti pour faire connaître les idées défendues par le chef, on insistait particulièrement sur « ses humbles origines », sur le fait qu’il n’appartenait pas aux « classes privilégiées » et sur son appartenance au milieu régional en rappelant sa naissance à Shawinigan jusqu’à son déménagement en Abitibi, ainsi que ses nombreux métiers (travailleur sur les chemins de fer en Ontario, travailleur forestier et dans les mines ou encore vendeur d’automobiles). Se présentant sous les dehors de l’homme du commun, le chef créditiste disait préférer, lorsqu’il était en voyage, « casser la croûte dans les petits restaurants longeant la route, où il est susceptible de rencontrer les gens du peuple, les ouvriers et les collets blancs ». Or c’est ce politicien « près du peuple » qui se « rebellait » contre une évolution politique jugée néfaste, au nom d’un peuple opprimé ou, en reprenant une expression populaire tirée d’un document créditiste, pour défendre le « peuple [qui] se fait bouffer ». Les ingrédients essentiels de la protestation populiste faisaient donc partie de la recette politique du créditisme provincial.

Au-delà du style résolument populiste, le Ralliement créditiste défendait également les principales idées de l’idéologie du Crédit social, encore qu’en entrevue en 2007, Samson confiait que, dans les années 1960, c’est la verve de Réal Caouette, dont il « buvait » les paroles, qui l’enthousiasmait plutôt que le programme créditiste. Peut-être que devant le discrédit jeté aujourd’hui sur les idées créditistes, Samson voulait sans dissocier. Cela dit, rappelons que cette idéologie avait connu son heure de gloire, en Alberta, sous la direction de William « Bible Bill » Aberhart et Ernest Manning, qui s’était hissé au pouvoir en 1935 pour y demeurer jusqu’en 1971, devenant ainsi l’une des dynasties les plus durables de la vie politique canadienne. À l’origine, le créditisme avait un caractère réformateur plutôt étonnant, par exemple avec le contrôle des institutions financières. On voulait aussi accorder aux individus un dividende de base, ce qui aurait impliqué un contrôle des prix des denrées essentielles avec l’établissement d’un « juste prix ». Il s’agissait de relancer la consommation en s’attaquant au système financier qui, croyait-on, manipulait le crédit à son seul avantage.

C’est accompagné des partisans du Ralliement national qui, à l’image de Fabien Roy, n’avaient pas accepté que leur formation menée par Gilles Grégoire succombe, en 1968, à l’idée de regrouper les souverainistes, que le Ralliement créditiste se lance dans la bataille électorale de 1970 pour promouvoir certaines idées du Crédit social, notamment celle d’offrir un dividende à l’ensemble de la population. Plus près des idées créditistes que de l’option souverainiste, on expliquait que la notion de salaire se révélait maintenant, à « l’ère post-industrielle », un anachronisme qui ne permettait pas de déterminer la « juste distribution des biens et des services ». Conséquemment, il fallait réformer en profondeur le système monétaire : « Nous considérons que chaque individu est l’héritier du patrimoine matériel accumulé par le travail, l’habileté et l’esprit d’invention de ses devanciers et qu’en foi de quoi, chaque individu devrait recevoir, en plus de son salaire, un dividende social. Essentiellement c’est là la doctrine du Crédit social ». Cela devait se traduire par la création d’un revenu annuel garanti, une politique que le Ralliement créditiste appuyait. Notons que cette idée n’appartient pas en propre à la gauche ou la droite puisqu’elle est aujourd’hui défendue par ceux qui trouvent que l’État-providence n’arrive plus à suffire à la tâche comme elle est aussi parfois avancée par ceux qui, à gauche, espèrent une meilleure redistribution des fruits du travail.

Cela dit, il faut aussi situer le projet d’ensemble créditiste dans la tradition politique du Québec, les idées véhiculées par la formation de Camil Samson relevant tout autant de l’univers de la droite conservatrice québécoise que de celui du Major Douglas, l’ingénieur-inventeur de la doctrine. Le Ralliement créditiste s’inscrivait dans une veine de pensée qui s’inquiétait grandement de l’évolution prise au cours des années 1960 par la société québécoise, une critique qui se faisait déjà entendre depuis les années 1950, comme l’a montré l’historien Xavier Gélinas. C’est entre autres choses ce que nous pouvons lire dans le nouvel organe (L’Ordre nouveau) que le Crédit social a créé dans un contexte de crise, soit en novembre 1970, pour diffuser ses idées auprès de ses partisans.

Dans la revue, qui a paru seulement quelques numéros, Camil Samson expliquait, avec une plume moins agile que le verbe, que l’objectif était de doter son mouvement d’une nouvelle publication qui permettrait aux membres du parti de tisser « des liens permanents », tout en sensibilisant « les classes pensantes de la population au phénomène créditiste dans le monde ». Quelques textes permettaient de voir que le pouls politique du créditisme battait aussi au rythme du conservatisme, notamment ceux reprenant le thème de la société qui s’en va à vau-l’eau.

C’est que les créditistes provinciaux ne disaient pas seulement que les choses vont mal, comme le plaide n’importe quel parti voulant remplacer celui qui est au gouvernement. En effet, on insistait sur l’idée d’une dégradation plus pernicieuse de ce qui faisait la substance de la société. À lire le premier numéro de la revue, les fondations mêmes du Québec apparaissaient vermoulues et il n’y avait guère plus besoin de trouver de preuves pour s’en convaincre :

« Vivant au milieu des désordres qui perturbent le monde, dans tous les domaines : sociaux, politiques, économiques, moraux et que sais-je encore, il est normal que l’humanité recherche un nouvel équilibre avec les moyens pouvant assurer son bonheur relatif. Nul pays n’échappe au désordre. Pas plus le Québec que les autres. Point n’est besoin de dresser un bilan détaillé du désordre installé de plus en plus profondément et confusément dans la société. Le vivant quotidiennement nous en sommes tous les victimes inconscientes. »

Cette dimension du message créditiste, bien ancrée dans l’idéologie de la droite conservatrice, reprenait l’idée que l’ensemble du corps social dépérissait et que le besoin de trouver des « remèdes » devenait impérieux pour renverser la tendance. Car s’il y avait « maladie », c’est parce que, à un moment où l’autre de l’histoire, la société s’était éloignée des principes traditionnels ou divins qui assuraient la bonne santé de l’organisme. Présent dans les écrits créditistes, le message de la droite conservatrice s’articulait à l’idée que les transformations sociales devenaient si compliquées qu’il fallait des traitements de chocs : « La société […] est devenue tellement complexe que les remèdes à la petite semaine ne peuvent plus lui apporter d’amélioration sensible et durable ». Ici, on retrouvait une idée chère aux conservateurs, celle d’un environnement social rendu incontrôlable par la complexité grandissante de la société. Ce diagnostic ne relevait pas nécessairement de l’univers conservateur : un homme de gauche aurait pu tenir un tel langage, mais en arrivant à la conclusion qu’il fallait un remède (étatique) de cheval pour renverser la vapeur et corriger la situation.

Or pour rétablir la situation, les créditistes voulaient que la société revienne à l’ordre naturel qui en était le fondement et qui permettait à l’homme de vivre dans la liberté : « L’homme, né pour la liberté, la sécurité et la dignité, ne peut accepter de vivre dans la contrainte, l’insécurité et le désordre. Toutes choses contraires à l’ordre naturel engendré par la loi naturelle de la création ». C’est ainsi que la thèse d’un désordre social ambiant ne reposait pas seulement sur celle voulant que les choses se dégradaient, comme il est coutume de le dire du côté de l’opposition face au gouvernement sortant. L’« explication » atteignait une autre dimension (spirituelle) en identifiant une cause perçue comme plus profonde. Fondamentalement, le désordre régnait parce que les hommes s’étaient éloignés de la loi naturelle et de ses préceptes, ce qui était admettre la nécessité de revenir à une conception de la vie reposant sur les enseignements de cette loi, gage d’ordre et de survie de la collectivité.

L’auteur poursuivait en affirmant que d’aucuns avaient pu se laisser séduire par de vieux mirages, d’un côté les chimères du libéralisme économique, de l’autre les illusions du socialisme. Toutefois, les deux se révélaient un échec, l’un étant un « désordre tyrannisant » (libéralisme), l’autre une « tyrannie désordonnée » (socialisme). Dans les deux cas, des erreurs lourdes parce que l’on avait nié d’un côté comme de l’autre l’idée d’une loi naturelle garantissant l’ordre de la société. Encore faut-il cependant mentionner que les créditistes affirmaient aussi que la cause des troubles sociaux se trouvait en partie dans l’iniquité économique qui créait les conditions favorables au désordre. C’est pourquoi on disait que l’ordre social devait être plus égalitaire et que, dans un même mouvement, on dénonçait les « deux capitalismes outranciers », les capitalistes individualistes de la libre entreprise et les capitalistes d’État, qui asservissaient chacun à leur manière le peuple. Cette dimension critique à propos du capitalisme et du libéralisme se trouve souvent passée sous silence en raison de la vacuité de leurs solutions, mais c’est pourtant elle qui explique l’appréciation parfois sympathique de la philosophie créditiste par certains intellectuels, comme le Père Georges-Henri Lévesque qui, dans les années 1930 au début du mouvement créditiste albertain, en évaluait positivement le message.

Cela étant dit, le Ralliement créditiste avançait aussi une conception de l’ordre entendu au sens commun du terme. En effet, l’idée d’un désordre grandissant pouvait d’autant plus sembler crédible que la crise d’octobre de 1970 venait à peine de connaître son dénouement, sans parler de l’agitation étudiante de mai 1968. À cet égard, les créditistes louaient « la conduite des autorités », laquelle était présentée comme « logique et justifiée ». En fait, ils estimaient même avoir prévu ce qui était pour se passer, tout comme ils prétendaient être les premiers à avoir sonné l’alarme en dénonçant les publications révolutionnaires qui promouvaient ouvertement « la propagande en faveur du castrisme et du maoïsme ». En d’autres termes, le parti de Camil Samson cherchait à prendre une partie du crédit pour l’intervention contre le Front de libération du Québec.

Au total, le Ralliement créditiste présentait ainsi une mixture idéologique plutôt hétéroclite qui mélangeait populisme, créditisme et conservatisme, tout en tentant de se frayer un chemin entre “l’illusion socialiste” et la “chimère libérale” (nous y reviendrons plus loin). Au début des années 1970, ce message s’avérait toutefois peu susceptible de séduire une nouvelle génération politique qui se retrouvait du côté du Parti québécois, d’autant plus que le message créditiste avait connu son heure de gloire. En effet, quoique les créditistes soient demeurés au pouvoir en Colombie-Britannique jusqu’au début des années 1990, le bastion idéologique du créditisme, en Alberta, venait de tomber, en 1971, sous les coups de boutoir des conservateurs de Peter Lougheed. Dans ce contexte, la modestie des résultats électoraux, comme nous allons maintenant le voir, ne pouvait guère surprendre.

Un impact électoral marginal

À partir des années 1960, le système partisan québécois a vu se multiplier, à droite comme à gauche, les petites formations politiques à l’existence souvent éphémère. Le parti de Camil Samson s’inscrivait dans cette dynamique. En effet, le Ralliement créditiste a vu le jour au tournant des années 1970 afin de répéter les « succès » électoraux des créditistes fédéraux de Réal Caouette. Au plan électoral, le Ralliement créditiste n’a toutefois jamais exercé une influence déterminante, tant s’en faut, ne parvenant pas à remplacer l’Union nationale qui constituait son principal adversaire du côté droit. Tout au plus fut-il un facteur mineur de perturbation puisque l’impact du vote pour l’Union nationale sur le Parti libéral du Québec au moment de l’élection de 1976 a été plus important dans la défaite libérale. Le vote stratégique des électeurs libéraux déçus a surtout joué en faveur de la formation unioniste plutôt que pour les créditistes. Sans Camil Samson, il y a fort à parier que le Ralliement créditiste aurait définitivement sombré dans les brumes de l’oubli.

La plus grande réussite de cette formation, celle de recueillir 11 % des voix et 12 députés à l’élection de 1970, se trouvait atténuée par le fait que les attentes étaient plus élevées pour la nouvelle formation politique. Cela pourra surprendre, mais Réal Caouette et d’autres croyaient que la conjoncture du début des années 1970 s’avérait favorable à l’émergence d’une aile provinciale. C’est que l’Union nationale se retrouvait minée à la fois par des problèmes de leadership et surtout par la loi 63 qui était « vivement contestée dans les milieux nationalistes francophones ». Ainsi, cette faiblesse des unionistes, conjuguée à la possibilité d’une percée souverainiste à Montréal, qui aurait affaibli le Parti libéral du Québec autour de 40 % des voix, laissait croire qu’une embellie créditiste était possible. On estimait que la nouvelle formation se retrouverait peut-être avec une trentaine de députés. Mais les décevants résultats de l’élection de 1970, qui survenaient peu avant que les créditistes ne perdent ailleurs (Alberta et Colombie-Britannique), montraient que la conjoncture n’était, après tout, pas si favorable. Le Ralliement créditiste a d’ailleurs perdu 10 députés à l’élection de 1973 avec 10 % dans le pourcentage des suffrages exprimés. Le parti a d’autant plus eu des difficultés à répéter ses résultats électoraux de 1970 qu’il a sombré dans les querelles intestines. En effet, le parachutage par Réal Caouette d’un ancien ministre fédéral, de surcroît libéral (Yvon Dupuis), pour briguer la direction du parti avait tout pour déplaire. Selon Fabien Roy, qui a été député pour le parti en Beauce, « [t] ous les créditistes » se rappelaient que Dupuis avait été celui qui avait démoli, à la télévision, le programme des créditistes fédéraux. Après avoir été écarté par Dupuis, Fabien Roy, un autre membre important, a quitté le parti après l’élection de 1973, la tension ne cessant de monter entre lui et son chef Camil Samson. Une fois déclenché, le « processus schimastique », pour reprendre l’expression d’André Bernard, ne s’est plus arrêté, les querelles reprenant de plus belle entre créditistes de toute obédience.

En fait, les problèmes que le Ralliement créditiste devait surmonter étaient plutôt nombreux. Au plan de la lutte partisane, la formation créditiste se trouvait face à un adversaire de taille avec le PLQ qui cherchait à occuper le centre droit de l’échiquier politique, tout comme il affrontait un autre parti de droite qui, après ses beaux jours, tentait tant bien que mal de demeurer une force politique de premier plan. Si l’inéluctable déclin unioniste était commencé depuis l’élection de 1973, il n’empêche que ce parti s’était trouvé, pour l’élection de 1976, un chef assez efficace en Rodrigue Biron. Ainsi, le côté fédéraliste et de droite restait éclaté entre le Parti libéral du Québec, l’Union nationale, le Ralliement créditiste et le Parti national populaire, aujourd’hui oublié, plusieurs formations rivalisant pour occuper la même niche politique. Or dans un système politique où le bipartisme fait preuve de ténacité, pour le dire comme le politologue Réjean Pelletier, il devenait fort probable qu’un seul des trois partis (Union nationale, Parti libéral et Ralliement créditiste) demeurerait une option crédible au Parti québécois, ce dernier ayant monopolisé le pôle souverainiste et le centre gauche. C’est dans ce contexte que le parti créditiste a continué à s’effondrer avec seulement 4,6 % des suffrages et un seul député, deux si on compte Fabien Roy, créditiste notoire élu sous la bannière du Parti national populaire, ne contribuant que marginalement, comme nous l’avons dit plus haut, à la défaite du PLQ en 1976.

Si le Ralliement créditiste apparaissait comme étant le parti ayant le moins de chance de demeurer une option politique viable, c’est notamment parce qu’il représentait une autre génération, ce qu’illustrait d’ailleurs son équipe de députés. En effet, un examen sommaire des députés créditistes élus en 1970 montre qu’ils étaient pour la plupart de petits commerçants ou entrepreneurs, issus du milieu régional et rural. Peu d’entre eux avaient poursuivi des études supérieures, un seul ayant, semble-t-il, complété des études universitaires en sciences humaines (Yvon Brochu, député de Richmond était psychologue scolaire). La presque totalité d’entre eux paraissait d’abord avoir milité avec les créditistes fédéraux, par exemple en tant qu’organisateurs de campagnes. Cette sociologie des candidats se conformait à l’ancrage électoral du parti qui a essentiellement rencontré du succès dans des circonscriptions rurales ou régionales, notamment l’Abitibi.

C’est d’ailleurs ce qui faisait dire au politologue Réjean Pelletier, interrogé par le journaliste Michel Corbeil, que le scrutin de 1970 se révélait le dernier où le vote rural avait compté vraiment puisque les 11 % des voix avaient assuré 12 députés aux créditistes contre 7 députés pour le Parti québécois, mais avec 23 % de suffrages exprimés en leur faveur. Ce n’était cependant qu’une question de temps avant que le Parti québécois ne réalise le plein de votes en milieu urbain, et ne s’impose dans certaines régions pour devenir un parti générationnel. C’est précisément ce que l’élection générale de 1981 a confirmé, soit l’imposition du bipartisme avec la disparition de l’Union nationale et du Ralliement créditiste de la carte électorale, les deux échouant à incarner une « troisième voie ».

La tentation de la troisième voie :

du Ralliement créditiste à la Coalition Avenir Québec

Comme nous l’avons déjà mentionné, le Crédit social renouait en effet à sa manière avec une idée chère aux conservateurs des années 1930, celle consistant à identifier une « troisième voie » entre libéralisme et socialisme ou entre souverainisme (perçu comme étant à gauche) et fédéralisme (plutôt vu comme de centre droit). C’est l’idée développée par Louis Tardivel dans un éditorial de L’Ordre nouveau, où il demandait s’il fallait être de gauche ou de droite. Ni à gauche, ni à droite, assenait-il, puisque les deux catégories étaient devenues tout simplement obsolètes. D’un côté, l’économie politique libérale avait montré, depuis Adam Smith, les preuves de son inefficacité puisqu’elle avait conduit à l’émergence du “capitalisme concentrationnaire”. De l’autre, le communisme ne s’avérait pas mieux puisque, « sorti du cerveau du juif allemand Karl Marx », il a voulu changer la civilisation actuelle, tout en échouant misérablement dans cette entreprise. D’où la troisième voie créditiste, seule planche de salut encore disponible, croyait-on.

Le chef Camil Samson lui aussi revenait sur la nécessité de se situer au « centre », mais en disant cette fois qu’il se révélait essentiel de trouver une voie entre le “fédéralisme inconditionnel” et le “séparatisme suicidaire”. Il préconisait une autre idée, celle voulant que le Québec ait obtenu un « statut spécial » qui aurait permis au gouvernement provincial de reprendre le contrôle du “crédit”, de la “fiscalité directe” ainsi que du “commerce” et de “l’immigration”. Le chef créditiste poursuivait en donnant en exemple la situation particulière de Porto Rico : « Si Porto Rico en tant qu’État libre et associé aux États-Unis, a réussi grâce à son “statut spécial”, à progresser au point de susciter l’envie de plusieurs autres états, quels espoirs nous sont permis au Québec ? ». Cela dit, face au projet du Parti québécois, celui du Crédit social qui donnait en exemple Porto Rico apparaissait plutôt comme étant un renoncement et non un projet mobilisateur.

Cette tentation « ni-niste » de se situer ni à gauche, ni à droite et de n’être ni souverainiste, ni fédéraliste est, pour tout dire, bien présente dans l’histoire de la droite québécoise post-1960. En ce sens, le Ralliement créditiste s’installait dans un courant plus large de protestation de ces petites formations politiques qui ont tenté de se faire une place au soleil sans y parvenir, comme avec le Ralliement national que l’historien Xavier Gélinas a dépeint, et dont certains membres, comme nous l’avons mentionné, ont d’ailleurs participé à la création du Ralliement créditiste. Le créditisme représentait une des multiples manifestations de colère protestataire contre une évolution politique jugée négative ou qui allait dans la mauvaise direction. Ainsi compris, le Ralliement créditiste n’incarnait pas seulement un accident de parcours dans la vie politique québécoise. Car ces moments de protestation ne sont pas si passagers qu’ils le semblent. Au contraire, l’histoire politique québécoise des années 1960 à aujourd’hui comporte son lot d’épisodes où un tiers parti cherche à canaliser, avec des succès variables, le mécontentement d’une partie de l’électorat pour graviter en dehors des canaux établis du bipartisme.

Cette façon de faire a été récemment réactualisée par l’Action démocratique du Québec qui, au cours des années 2000, a voulu s’installer hors des cadres établis qui structuraient la politique québécoise, y parvenant presque lors de l’élection provinciale de 2007 lorsque le parti a formé l’Opposition officielle. C’est qu’après avoir courtisé l’électorat avec un programme axé sur la droite au moment de l’élection provinciale de 2003, et qui avait finalement rencontré peu de succès électoral, le parti avait choisi, notamment en profitant de ce qui a été appelé la « crise » des accommodements raisonnables, de donner plus d’importance à la troisième voie autonomiste, pour l’élection de 2007. En fait, le chef adéquiste, Mario Dumont, a constamment présenté sa formation politique sur un mode de rupture avec le modèle québécois, c’est-à-dire en prétendant rejeter le fédéralisme et le souverainisme pour embrasser l’autonomisme. Récusant la structure du système politique en place, celle articulée autour du couple souverainiste/fédéraliste, le programme adéquiste assenait que « [l]e duel des péquistes et des libéraux a déjà bien trop duré ». Le message avançait l’idée d’une lassitude citoyenne pour les « vieux » discours et c’est pourquoi on proposait de se situer au-delà du duel opposant les « vieux » partis. Toutefois, l’autonomisme préconisé par la formation adéquiste se voulait plus à droite qu’à gauche, car on y trouvait une volonté de restreindre le rôle d’un État québécois devenu, croyait-on, trop gourmand en matière fiscale. Mais comme la formation créditiste auparavant, l’ADQ avait une équipe parlementaire qui, bien que plus nombreuse, apparaissait toujours moins forte et expérimentée que celle des deux grands partis, ce qui sera fatal à l’ADQ, à l’élection provinciale de 2008.

Plus récemment, la Coalition Avenir Québec (CAQ) de François Legault constitue la dernière manifestation en date qui incarne, du côté droit, cette tradition de révolte politique contre l’ordre (partisan) établi. Certes, la CAQ n’est pas exclusivement une formation de droite, le parti de François Legault montrant un visage ambigu en matière de position idéologique. Il s’agit d’une formation qu’on peut qualifier de centre droit, mais sachant aussi écrire de la « main gauche » pour attirer des électeurs centristes, c’est-à-dire qui mélange les perspectives de droite, avec la lutte contre la bureaucratie avec des coupes de 600 millions pour Hydro-Québec, et de gauche, avec la demande du chef caquiste que la Caisse de dépôt augmente à 25 % sa participation dans les compagnies québécoises. On peut penser que les créditistes y auraient vu là une dérive « gauchiste », eux qui, comme Fabien Roy, accusaient le premier ministre Bourassa d’être un « socialiste » et de vouloir doubler les péquistes sur la gauche. Cela dit, en absorbant l’ADQ, la CAQ a aussi ingurgité l’idée qu’il fallait sortir des « vieilles chicanes » constitutionnelles entre souverainistes et fédéralistes, ce que François Legault a répété à satiété lors du dernier scrutin provincial de 2012 et qu’il continue de dire aujourd’hui. Voila qui place d’emblée les caquistes dans cette mouvance « ni-niste », ce qui leur a d’ailleurs valu de féroces critiques, qui, au-delà des éléments programmatiques comme tels, propose de se tenir à égale distance des bornes politiques du « fédéralisme inconditionnel » et du « séparatisme ».

Ainsi, à intervalles réguliers dans l’histoire des élections québécoises, on peut entendre plus ou moins explicitement de la part d’une portion de l’électorat un « C’est assez ! », pour le dire comme François Legault de la CAQ lors de l’élection provinciale de septembre 2012. Ce qui caractérise idéologiquement ces formations politiques, c’est qu’elles tentent de se frayer un chemin de traverse au sein du système bipartisan. En ce sens, il existe une parenté entre des formations comme le Ralliement créditiste, l’Action démocratique du Québec, sans oublier la Coalition Avenir Québec sous la forme d’un même air de famille idéologique, plus ou moins prononcé, de droite quant à la position adoptée à l’égard du modèle québécois et un même rejet du bipartisme entre souverainisme et fédéralisme, le tout étant chevillé à l’idée que l’évolution de la société québécoise a pris une tournure néfaste qu’il est nécessaire de freiner. L’expérience montre cependant que ces aventures politiques sont difficilement rentables électoralement. ◾

- Diffusion numérique le 3 février 2014 — Bulletin d’histoire politique. Volume 22, numéro 2, hiver 2014, p. 176–188. Tous droits réservés © Association québécoise d’histoire politique, VLB éditeur.

Abonnez-vous à ma lettre d’information

Et recevez un code de réduction de 40 % pour l’adhésion à mon Club VIP.

En tant qu’auteur et chroniqueur indépendant, Guy Boulianne est membre du réseau d’auteurs et d’éditeurs AuthorsDen et de la Nonfiction Authors Association (NFAA) aux États-Unis. Il adhère à la Charte d’éthique mondiale des journalistes de la Fédération internationale des journalistes (FJI).